【無料レポート】

経営の勉強は何からすべきか?

~経営者に必要な12の経営知識と5つの勉強法~

取締役

中小企業診断士

早稲田大学商学部の講師として「ビジネス・アイデア・デザイン」「起業の技術」「実践起業インターンREAL」の授業にて教鞭を執っている。社長の学校「プレジデントアカデミー」の講師・コンサルタントとして、毎週配信の経営のヒント動画に登壇。新サービス開発にも従事。経営体験型ボードゲーム研修「マネジメントゲーム」で戦略会計・財務基礎を伝えるマネジメント・カレッジ講師でもある。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。日本ディープラーニング協会認定AIジェネラリスト・AIエンジニア資格保有者。経済産業大臣登録 中小企業診断士。

経営者は何を勉強すれば成功に近づくのか?

「自分に必要な経営知識は何か?何から勉強を始めるべきか?」

「経営セミナー・本・勉強会、どんな勉強法が自分に合っているのだろうか?」

「経営の勉強」と言っても、その内容は多岐に渡ります。

経営戦略?財務?マーケティング?営業?組織づくり?・・・

勉強すべき経営知識を挙げてみるとあまりに多く、

何を優先して学ぶべきか?

どのように学ぶべきべきなのか?

分からなくなります。

だから、不安を抱えながらも手探りで自分なりに経営の勉強をはじめる経営者がほとんどです。

本レポートは、経営の勉強をスタートする経営者に向けて

27年間、約33,000社以上の経営支援をしてきた私たちが、【経営者に必要な12の経営知識】と【5つの勉強法】についてまとめたものです。

「経営の基本」として勉強するべき経営知識を、体系的・総合的にまとめました。

参考にしていだければ幸いです。

経営を勉強する5つの方法

経営者はどんな方法で勉強しているのでしょうか?

多くの経営者の勉強法を参考に「5つの勉強法」と、それぞれのメリット・注意点を紹介します。

① 書籍・雑誌から学ぶ

経営を勉強する初歩的な方法が「本」から学ぶというものです。

成功している経営者の伝記や長年の経営研究の結果などを、本から勉強することができます。

本から学ぶメリットは、

著者が経験した数十年という経営事象を、数時間で疑似体験できること。

たった2,000円ほどと安価であること。

これほど費用対効果の高い勉強法は他にありません。

経営者に限らず、成功者の多くが読書家であり「本」から学んでいます。

本から学ぶ際の注意点は、

本を読んで「できた気」になって満足してしまうこと。

経営者のおかれている状況や好みによって、選択する本の分野が偏る傾向があること。

本を読むと、「できた気」になってしまうことがあります。「知る」ことと「できる」ことには大きな差がありますので、本を読んで得た知識をどのように経営に活用していくのか明確にしましょう。

自社の業界、現在抱える課題、自分の仕事に役立ちそうな分野に偏りすぎると、経営の学びの範囲が狭まってしまします。日頃自分から積極的に触れない分野の本も手に取るように意識しましょう。

また、経営雑誌の定期購読は、社会・経済の最新情報を網羅的に収集できるメリットがあります。

しかし、雑誌の情報は断片的であったり、広告的要素が含まれている可能性もあるため、注意が必要です。

② セミナー・研修で学ぶ

経営を勉強する際、セミナーでの勉強は効率的です。

セミナーで学ぶメリットは、

ある経営テーマに関して、受講者が習得しやすいようスライドなどの資料にまとめてくれています。

ある経営テーマの専門家である講師が登壇することが多いため理解しやすく、分からない部分についてその場で質問ができるため、時間効率のいい勉強方法です。

経営セミナーは主に4つのジャンルに分かれています。

(1)「個人のマインドを整える」経営セミナー

(2)「事業構築・戦略の立て方を学ぶ」経営セミナー

(3)「ビジネススキルを高める」経営セミナー

(4)「組織や人材育成を進める」経営セミナー

セミナーで学ぶ際の注意点は、

それなりの費用がかかるものが多いこと。

無料のセミナーは主催者のマーケティングの一環であることが多いこと。

地域の商工会が主催するケース、研修会社が主催するケース、ソフトウェア企業が自社製品の販売促進の目的で主催するケースなど様々あります。

主催者がどの立ち位置で開催をしているセミナーか見極めることが大切です。

「経営セミナー」について、詳しくは「経営セミナー活用の基本」無料レポートをご覧ください。

③ ネット情報から学ぶ

分からないことがあれば、インターネットで検索すれば大抵のことは分かる世の中になっています。

ネット検索のメリットは、

無料ですぐに、大量の経営知識や情報を得られること。

昔は有料でないと手に入らなかった内容も、今では無料で手に入る場合もあります。

ネット検索で学ぶ際の注意点は、

情報の信用性です。

信用性が低い情報や、嘘の情報・商業目的に加工された情報などもあるため、「信用して良い情報か?」判断する必要があります。

目の前のネット情報はそのまま鵜呑みにするのではなく、裏をとったり、引用元をあたってみるなどした上で活用していきましょう。

④ 経営者団体で学ぶ

JC(青年会議所)、ライオンズクラブ、商工会議所等の経営者団体での勉強も1つ方法です。

これらの団体では、職場や製造現場の視察、メンバー間での勉強会などが用意されています。

経営者団体で学ぶメリットは、

経営者同士の関係をつくりながら勉強ができること。

先輩経営者の経営経験を直接聞ける・相談できること。

地域独自の商習慣や関係性などを重視した活動となることもあり、深い関係性が築きやすいです。

先輩や同志の経営者とのコミュニティができ、その関係の中から事業の発展につながることもあります。

経営団体で学ぶ際の注意点は、

学びを最大化させるためには、団体に即した適切なコミュニケーションを取る必要があること。

勉強できる内容は個別具体的なものが多くなるため、学んだ内容を抽象化して自社に落とし込む抽象化力(アナロジー力)が必要になること。

抽象化力が高い経営者にとっては、経営者団体での勉強は情報の宝の山でしょう。

⑤ YouTubeで学ぶ

スマホ時代に取り組みやすい経営の勉強法の1つが「YouTube」で学ぶこと。

YouTubeで学ぶメリットは、

①情報の鮮度が高いこと

②動画の視聴はいつでも、どこでも、学びやすいこと

③無料のものが多いこと

動画は移動時間なやスキマ時間を活用して勉強ができるため、経営の勉強が効率的に実現できます。

YouTubeで学ぶ際の注意点は、

視聴者数を増やすという目的からビジネスマンをメインターゲットとしているものが多く、ビジネススキルや自己成長に関する勉強に偏りがちなこと。

経営の勉強においては「地味でも重要な分野」がありますが、視聴者数を増やすという目的から華やかな分野や、直近のトレンド性が強いものに偏りがちです。

経営者が学ぶべき「経営の一部分のみ」がフォーカスされています。

経営は「全体最適」であることを認識した上で、経営の勉強の一部分を補うために活用する意識を持ちましょう。

なぜ経営の勉強が大切か?

日々忙しい経営者は「経営の勉強をやらなければ」と思いながらも後回しにしたり、「経営の勉強を始めたが、途中で挫折した」という方も多くいらっしゃいます。

忙しい経営者が「経営の勉強」に貴重な時間を割くべきなのでしょうか?

経営の成功は「仮説力」で決まる

経営者は「経営の成功」を目指して経営していきます。

では、「経営の成功」に最も必要な力は何か?

それは「仮説力」です。

「仮説力」の高い経営者は、未来予測の精度が高いということ。予測した通りの未来が実現する確率が高いので、ムダのない的確な経営判断ができ、経営資源を効率よく活用して、最短距離で成功に近づいていきます。

経営が成功するかどうかは、経営者の「仮説力」にかかっています。

また、経営において「これさえすれば、誰でも必ず経営が成功する」という魔法のノウハウはありません。

各社が置かれた環境や状況に応じて、必要な経営知識を学び、実践し、得られた結果を受けて見直し修正をし、経験・資産として蓄積させる。このサイクルを回し続けることが経営を成功に近づける ”唯一の道” だと言えます。

「正解がない」経営という活動において「仮説を立て、検証する力」はとても重要です。

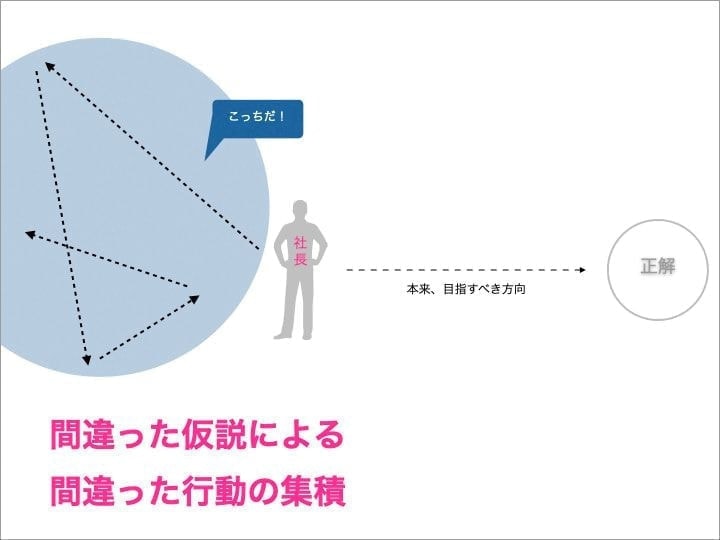

もし経営者の仮説力が貧弱だと、会社は間違った方向へ進んでいきます。

成功した経営者であっても注意が必要です。

成功して社員を増やし、会社の規模を大きくしていくと成果にレバレッジが働くようになります。しかし、「仮説力が貧弱」だとこれは負のレバレッジに変貌します。誤った仮説に向かって社員全員が向かっていくことになるからです。

「仮説力不足」によって会社の経営が一気に傾き、大きな危機をもたらすことになります。

ですから、「仮説力」はどの規模の会社の経営者にとっても重要な力と言えます。

経営者は「経営を成功」させるために「仮説力」を磨いていく必要があるのです。

では、経営者は「仮説力」を高めるために何をすればよいのでしょうか?

経営者に必要な「経験」と「経営知識」

経営者が「仮説力」を高めるには、①経験 と ②経営知識 の2つが重要です。

仮説力を高めていく1つ目の方法は【経験値】を高めること。

経営者として、経験する全ての経営事象が仮説力を高めていきます。多くの場合、経験を積めば積むほど、経験したビジネスの中での仮説力は向上していきます。

経験値が高ければ、リーマンショックなどの金融危機のような急激な外部環境の変化があっても、「次は、こうしていくべきだ」という仮説を立案できるものです。

長年経営をしている方にはこの経験値が蓄えられています。

仮説力を高めていく2つ目の方法は【経営知識】を身に着けること。

経営知識は、経験値と共に仮説力を高めるために大切な要素です。

経営の基本知識を知らないと、経営における正しい仮説を立てることが出来ません。

特に、経営者歴が浅く、まだまだ経験が浅い場合には経営知識が重要であり経営判断の拠り所となります。経営を勉強することは、経験値の低さを補完してくれます。

経営者にとって最も効果的な投資先

自己投資は、一番高い利子をあなたに支払う。

ベンジャミン・フランクリン

「経験値を高めれば、経営知識を勉強しなくても良いのでは?」という考えもありますが、経験値を高めるには「時間がかかる」というデメリットがあります。

社員に向かって経営者が「経験するまで良い仮説は立てられないので、待っていてくれ!」と言うわけにはいきません。そんな悠長なことをしている経営資源と時間は、ほとんどの企業には無いはずです。

一方、経営を勉強して経営知識を増やすことは短時間でも可能です。

経営を勉強するということは、経験値を補うために時間をお金で買っているようなものです。

経営の勉強は、「経営の成功」を実現するために最も効果的な投資と言えるでしょう。

また、経営知識は、経験から得られる学びを最大化させることにも役立ちます。経営知識を持っている人は、経営知識を全く持っていない人と同じ経験をしても、得られる学びの質が圧倒的に高くなります。

「経営の成功」について、詳しくは「成功し続ける社長がもつ7つの特徴」無料レポートをご覧ください。

経営環境の変化へ適応するために

年々、経営環境の変化が激しくなっています。

AI、メタバース…様々な技術が、経営環境を根底から覆していくかもしれません。

経験という具体事象のみから学び続けていると、時代が変わり、経営環境が変わった際に適応できず、経営危機へと追い込まれる可能性があります。

過去の経験からくる仮説に依存していると、いつか通用しなくなる日がやってきます。

経営経験を大切にしながらも、未来に向けて新しい経営のやり方を勉強し直して、仮説力をブラッシュアップさせていきましょう。

このように、経営を成功に導く「仮説力」を強化するために、経営者に「経営の勉強」が欠かせません。

詳細は「経営を勉強する重要性」の無料レポートで説明していますので、こちらもご覧ください。

最初にすべき経営の勉強とは?~「経営の基本」~

「経営の勉強」と言っても、経営に必要な知識は多岐にわたります。

自分にとって重要な経営知識は何なのか?何を優先して勉強すべきか?

悩む経営者は多いです。

では、経営者が最初に勉強すべき経営の勉強とは、何でしょうか?

「経営の基本」の重要性

インターネットが発達した現在は、多くの経営ノウハウがすぐに手に入ります。

「これで経営が上手くいく」という情報が、次から次へと目の前に現れます。

しかし、これらには注意が必要です。

27年間、経営支援をしてきた私たちでも「これで誰でも経営が上手くいく」と断言できる魔法のようなノウハウは提供できません。簡単に手に入るものは、簡単に廃れていくものです。

最新の経営知識のように見えても結局同じ内容を異なる言い方で伝えているだけのこともあります。

そういった、小手先だけの経営の勉強に踊らされずに、まずは「経営の基本」を徹底することが大切です。

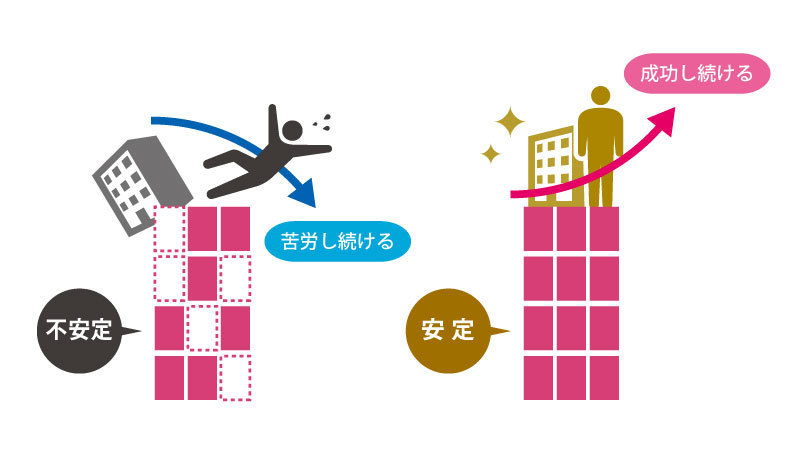

33,000社の経営を支援してきて分かったのは「経営の基本」を大切にしている会社が「成功し続けている」という事実です。

「基本」とは地味なものです。地味だからこそ、疎かにされやすい。

しかし、スポーツでも、勉強でも「基本」ほど重要なことはありません。成功者ほど「基本」の重要性を理解しています。

「経営の基本」が固まっていないのに、最近のトレンドに乗った勉強ばかりをしていると、結局「経営の軸」 がブレていきます。「経営の軸」がブレてしまうと、社員やお客様の信頼を失うことに繋がります。

経営の基本をおさえないまま、新しい施策に次々と取り組むだけの会社は、一時的に成功したとしてもそれは偶然であり不安定です。「継続的な成功」は実現できずにいつかは業績が落ちていくことでしょう。

頑張って最新の情報を仕入れて経営に取り組んでいるはずなのに、皮肉なものです。

そうならないために、まずは「経営の基本を理解し、実践する」ことです。

経営の全体像を把握する

経営の基本を理解する上で「経営の全体像を把握する」ことが重要です。

なぜなら、経営は「部分最適」ではなく「全体最適」の活動だからです。

「経営の全体像の把握」は経営の基本となります。

目先の経営ノウハウばかりに気を取られるのではなく、経営の骨格を捉えることが重要です。

どのようにして経営が成り立っているのか?

「経営の要素と構造」を理解することで、経営の全体像が把握できます。

「経営の要素と構造」について、詳しくは「経営とは何か?」の無料レポートで解説していますのでこちらもご覧ください。

経営の全体像を把握することで、俯瞰した視点で会社を捉え「木を見て森を見ず」の状態を防ぐことができます。

経営者として「全体最適」に必要な経営判断を適切に実行する上で必要なことです。

経営の全体像を理解できていると、世の中で新たに生まれてくる情報の捌き方が分かってきます。「今回話題になっているパーパスというキーワードはミッションに関わることだな」、「カスタマーサクセスは営業全体のことだな」というように、既存知識をベースとして新しい情報の解釈ができます。これは、短時間で新たな情報・経営知識の本質を理解できるということです。

既存の経営知識と紐づけいくことで経営知識のネットワークができてきます。

既存知識をベースとして新たな経営知識をアップデートしていけば、学習も短時間で済みます。全く知らないことを0から学ぶのは根気と時間が必要になるので、経営の全体像を把握していると勉強のショートカットが可能になります。

「情報選別」の精度が高まるため、日々目にする情報が自社の経営のどの部分に活用できそうか?

即時判別できるようになり、経営者として効率的・効果的な経営を実現できるようになります。

また、経営の全体像を把握していると、たとえ経営状態が悪化したとしてもどこに手を打ったら良いかが分かるので、経営の安心材料にもなります。

しかし、実際は「経営の基本」「経営の全体像」を学ぼうと思っても、経営者が独自の勉強で習得するのは難しいものです。

なぜなら、「体系的」かつ「総合的」な経営の勉強が必要だからです。

では、どのようにして「経営の基本」「経営の全体像」を勉強していけばよいのでしょうか?

経営者に必要な「12の経営知識」

「経営者に必要な知識」と言われたら何を思い浮かべるでしょうか?

経営戦略?財務?マーケティング?営業?組織づくり?・・・

必要な経営知識は多岐に渡りますので、手当たり次第に勉強していても「経営の全体像」は把握できません。

特に最近は、様々なメディアで簡単に、たくさんの経営知識が手に入るようになりました。

しかし、情報が多すぎるからこそ注意が必要です。

背景にある情報提供者の目的を意識して選別していかないと、役に立ちそうな情報でも「断片的で結局使えない」。「学んだつもり」「経営知識を得たつもり」になる情報で溢れているため、多くの経営者が困惑しているのです。

「経営の基本」を身に着けるためにも、「体系化された総合的な経営知識」を学ぶ必要があります。

そこで、「経営の基本」をおさえ「経営の全体像」を理解する経営の勉強方法として、私たちがオススメしているのが「経営の12分野」というものです。

複雑な経営を、シンプルに12の要素と構造にまとめ、経営者個人のレベルや時間に合わせて習得しやすくした「経営の勉強」プログラムです。

12個に分野分けされた経営知識を身につけていくことで、「経営の全体像」を把握することができ、「経営の基本」を習得できます。

「経営の12分野」講座とは > https://bbank.jp/president-ac/service/

<経営の12分野概要>

経営の12分野は、経営を「商品力」「営業力」「管理力」という大きな3つの要素に分けて学ぶ、わかりやすいプログラムです。さらにこれら3つの大分野を、さらに4つずつに分けることで、経営に必要な要素を網羅的に詳しく習得することができます。

「3大分野×4つの要素=経営の12分野」ということで、経営を体系的・総合的に理解して実践できる、経営の勉強プログラムです。

経営に欠かせない要素を漏れなく勉強するので、自分が考えられていなかった経営に必要な知識や弱点もカバーをして強化することができます。

経営の勉強で必要な12個の分野を下記に記載します。

まずは、この12分野の経営知識を学ぶところから、経営の勉強をはじめることをおすすめします。

・ミッション

・商品力

・ポジショニング

・ブランディング

・集客力

・見込客フォロー

・サイレントセールス

・CLVマネジメント

・経理・財務

・チームビルディング

・仕組み化

・投資とリスクマネジメント

ミッション

ミッションとは「存在価値」のこと。

「会社が存在する理由」であり、「会社が目指す究極のゴール」を明確に示すこと。

何をすることで社会の役に立とうとしているのか「存在意義」を明確にすることが重要です。

ミッションが、社員・顧客・提携先・社会から共感され、応援される会社は強いです。

たとえ危機的な状況に陥っても、ミッションが浸透している会社は社員が奮起します。顧客や提携先も一緒になって助けてくれます。

経営における「ミッション・ビジョン・クレド」の役割を正しく理解し、活用すること。

そして、どのように作れば効果的か?どのように運用すれば浸透していくのか?考えていきましょう。

商品力

商品力とは「絶対価値」のこと。

価値ある商品をつくっていくための知識は、経営者にとって必要不可欠です。

「いい商品のはずなのに、売れない・・・」

それは、商品の「磨き方」を知らないだけかもしれません。

ダイヤモンドは原石の状態では輝きません。磨かれて初めて輝くのです。

商品も同様に原石としての価値を持ちながらも未だ輝いていないかもしれません。

・人間の根源的なニーズに着目する

・人の行動原則・欲求を理解して商品設計する

・「分かりやすさ」という商品力を磨く

・価格設定戦略

など、様々な角度から商品を磨いていきましょう。

ポジショニング

ポジショニングとは「相対価値」のこと。

「市場における自社の存在位置を徹底的に考える」こと。

どんなに価値のある商品でも、競合が既に同様の価値を届けているのであれば、商品の相対的な価値は低くなってしまいます。

ポジショニングを考えることは、「戦わずして勝つ」ための経営戦略でもあります。

「経営の継続的な成功」には、市場環境の変化に応じてポジショニングを考え続け、時にはリ・ポジショニングをする、経営者のポジショニング力が必要です。

競合を分析し、ポジショニングマップを活用しながら「戦わない経営」ができる自社のポジションを確立していきましょう。

ブランディング

ブランディングとは「認知価値」を高めること。

ブランドとは「引力」のこと。

営業をしなくても、モノやサービスが売れていく。

給料の額や、福利厚生に関係なくスタッフが来てくれる。

「お客様」「スタッフ」「お金」「提携先」など

ブランド力の高い会社には、経営資源が自然と集まってきます。

企業ブランディング、商品ブランディング、採用ブランディング。

一貫性のあるブランド戦略を構築し、「ファンに愛される会社」を目指しましょう。

集客力

集客とは「興味をもってもらい、問い合わせをもらうこと」。

集客無しに、商品が売れることはありません。

「露出→自己紹介→問い合わせ」のステップを設計し、集客システムを構築することが重要です。

自社の商品の存在を知ってもらい、興味を持ってもらうために、魅力的な自己紹介はできているか?

自社商品のUSPは明確か?短くて魅力的なキャッチコピーはあるか?

SNS・ホームページ・名刺・紹介など集客ツールは?考えていきましょう。

見込客フォロー

見込客フォローとは「興味はあるが購入に至っていない、全ての潜在顧客に購入に近づいてもらう活動」。

「見込顧客の80%は2年以内に競合企業から商品を買う」という事実があります。

しかし、見込客フォローを疎かにして新規顧客の獲得に走る企業が多い。これは企業にとって見えにくい損失です。

見込客フォローでは無理にプッシュするのではなく、見込客の段階によって適切な距離を保ちながら少しずつ購入に自発的に近づいてもらうような設計が必要です。

ニュースレター、小冊子、シーズンカード、プレゼント企画など、様々なフォロー施策で見込顧客との信頼関係を構築していきましょう。

サイレントセールス

セールスとは「購入を検討している見込客に購入してもらう活動」。

最高のセールスとは「売り込まなくても自然に売れる営業」です。

重要なのは、顧客に「売る」のではなく、顧客の「購入支援をする」こと。

購買決定は感情でなされ、購買後の納得を理性でするというメカニズムを理解し、顧客の購入を支援していきましょう。

CLVマネジメント

CLVとは「カスタマー・ライフタイム・バリュー」。

顧客生涯価値のこと(1人の顧客から発生する全ての付加価値売上のこと)。

CLVマネジメントとは、顧客生涯価値を、把握し、管理し、伸ばしていく活動です。

購入してもらった顧客に一度だけでなく、二度三度と継続的にリピートしてもらえるような関係を築くための「既存客フォロー」の仕組みをつくりましょう。

経理・財務

経理・財務は「経営活動を貨幣単位によって記録・計算・整理・報告・保管して管理すること」です。

会社の経営状態を客観的に把握するためには、「経営を数値で捉える」必要があります。

根拠のある経営戦略や経営計画を立案するためにも、必要な前提条件となります。

「利益を出す」ためにも、利益の生まれる構造を把握する必要があります。

まずは、損益計算書(P/L)、貸借対照表(B/S)、キャッシュフロー計算書(C/S)を押さえること。

自社の現状を的確に把握し、有効な「次の一手」を決められる体制をつくりましょう。

チームビルディング

チームビルディングは、「採用・育成・メンテナンス」の3つ柱からなります。

そして、優れたチームは「主体と依存」の関係があります。

強みの違いを活かした、相互補完的なチームをつくるためにも、自分の「経営者タイプ」を認識することが大切です。

・「開発型」?「営業型」?「管理型」?

・「IQ型」?「EQ型」?「RQ型」?

チームとして最高のパフォーマンスを出すことのできる「自立型のチーム」を目指しましょう。

仕組み化

成功する経営者は、水を汲みに行くのが速い。

成功し続ける経営者は、井戸を掘るのが速い。

この2人の経営者にある決定的な差は、「仕組み化の発想」です。

多くの中小企業は、属人的な経営です。

重要な人物がいなくなると、一気に経営が傾くことも。

属人的である以上、経営は不安定であり続けます。

成功し続けるために「仕組み化」を進めていきましょう。

仕事には3つの分類があります。

「Art(属人が価値になる)」「Routine(誰がやっても同じ)」「Pattern(いくつかの選択肢から選ぶ)」

まずは80%を占める「Routine」「Pattern」の仕事を仕組み化しましょう。

投資とリスクマネジメント

投資とは「リターンを見込んで、お金や時間、エネルギーを使うこと」。

リスクマネジメントとは「経営の永続を脅かす全てのことの発生を最小化すること」。

経営に関わる費用は全て「投資」であるという認識を持つことが重要です。

成功し続ける経営者は投資先を間違えません。

いつも投資対効果の高いものから優先的に投資をしていきます。

経営活動の成功は、経営者の「投資力」次第です。

どんな経営判断においても、リスクとリワードを検討して意思決定し、経営活動から得られるリターンの期待値を最大化していきましょう。

経営の12分野の詳細は「経営とは何か?」

の無料レポートで説明していますので、こちらもご覧ください。

↑冊子の応募はこちらをクリック

-2.jpg)